調整内容レポート その10(ARES PPSh-41:前編)

今回のGunsmithバトン基本調整内容レポートは、ARES製 PPSh41の持ち込み調整についての内容をお届けいたします。

PPSh41、通称バラライカは、第2次世界対戦時にソ連軍が使用したサブマシンガンですね。私デイヴ金子としては、「戦争のはらわた」という映画で、名優ジェームズ・コバーン演じるシュタイナー軍曹(曹長)が、ドイツ軍人にも関わらず愛用していたのが非常に印象的でした。あの映画について語り出したら、まるまる記事1本分になってしまいそうなので控えておきますが(汗)、実際の2次大戦で、ドイツ兵がPPShを使っている写真も残っているようですね。

弊社ではZL製PPSh-41を販売していたのですが、現在は品切れ中。今回ご紹介のARES製品はいまは取り扱っていないのですが、同社製品の持ち込み調整は承っておりますので、持ち込み調整&チューンの例として、当記事をご覧いただければ幸いです。

こちらが今回のお題となるARES製PPSh41です。拳銃弾を使うサブマシンガンとしてはかなり大柄で、その全長は約850mmと、ストックを伸ばしたM4A1とほとんど変わらないサイズなんですね。

早速本体の分解に着手します。マガジン装着部前方のネジを外して引き抜くと、バレルジャケットと一体になったアッパーレシーバーが分解出来ます。この際、重要な注意点があるのですが、それについては後に詳述いたしますね。

アッパーレシーバーを外したところで、ロアレシーバー側、トリガーガードまわりのネジを外すと・・・

木製ストックが外れ、ロアレシーバーに収まったメカボックスが顔を出します。

ロアレシーバー両サイドのネジを外して、メカボックスを分離しました。ロアレシーバーは分厚いダイキャスト製で、なかなかの重量があります。

次に、メカボックス上部のダミーボルトを取り外すのですが、上段画像中、ダミーボルトの両側にあるスプリングガイドの末端のEリングが・・・

このサイズなので、取り外しの際にすっ飛ばしてしまったが最後、二度と見つからない危険性が高いのですね。Eリングプライヤーを使えばそんなことにはなりませんので、やはりこうした作業は専用工具を用意した方が良いでしょうね。

話が前後しますが、上述のEリングを外すことでスプリングガイドが抜けて、ダミーボルトを取り外せるようになります。姿を見せたメカボックス上部のスリットにはまっているパーツは、ピストンの動きをダミーボルトに伝えるためのものですね。

作業工程が前後しますが、こちらがメカボックスから取り出した動力伝達用パーツです。ハイサイクル化等のチューニングを行う際には、このパーツを組み付けないことでブローバックギミックをオミットし、メカボックス内部への負荷を低減します。

ちなみにこのARES製PPSh41は、コッキングレバー(ボルトハンドル)を後方に目一杯引っ張ると、逆転防止ラッチが解除される仕組みを採用しています。手軽にピストンを前進させて、スプリングのへたりを避けられるのは、ちょっとうれしいポイントですよね。

こちらがダミーボルトを外したメカボックスの左右外観です。以前調整内容をレポートしたA&KドラグノフSVDのメカボックスと、基本的な構成は似ていますが、トリガーの動きをスイッチに伝達するための仕組みが大きく異なっているのが特徴的です。この点についても、当記事にて後述いたしますのでお待ちくださいませ。

メカボックス後部、モーターハウジング上のネジを外すと、クイックリリースタイプのスプリングガイドが現れます。このスプリング交換については、アッパーレシーバーを外しただけで行えるので、初速調整は楽に出来ますね。

もちろん今回は初速以外も調整しますので、メカボックスを開きました。ARES製品は以前にもAmoeba M4-CCC M4ショーティーの調整内容を紹介しておりますが、あの時と同様、適度にグリスが塗布されていて、組付けそのものは悪くない印象ですね。

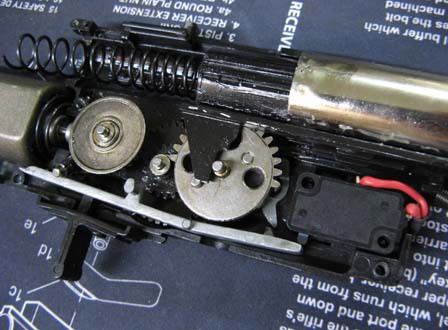

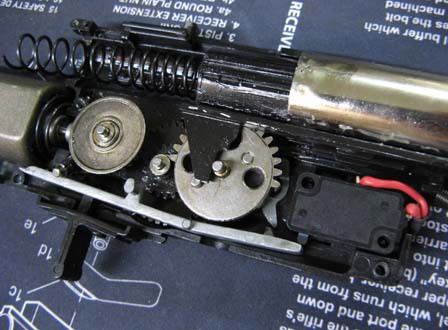

メカボックスの向きを変えて寄ってみた画像です。ギヤ類の下に置かれた「く」の字様のパーツが、画像右側のマイクロスイッチに触れているのがおわかりいただけるでしょうか。このようなパーツは、一般的なメカボックスにはなかなか見られませんよね。

その「く」の字様パーツを取り出すと、このような形状になっています。これが上述した、トリガーの動きをスイッチに伝えるためのパーツなのですね。下段画像、パーツ中央右寄りにある軸を支点に、てこの原理でマイクロスイッチを押し上げるのですが、このパーツの微妙な曲がり具合が非常に重要なのは、ご想像いただけるかと思います。

こちらはマイクロスイッチ本体ですが、上述のパーツが変形していると、このスイッチを押せなかったり、押しすぎたりと、正確な動作が失われてしまうわけですね。今回の個体では、パーツの変形等は見受けられませんでした。

こちらは、メカボックスから取り出した15枚歯の、いわゆるハーフメタルティースピストンですね。高い負荷のかかる前半部分だけに金属歯を埋め込んでいるのは、軽量化を狙っての設計でしょうか。ピストンヘッドは樹脂製で、吸排気用の穴が開いていないタイプが採用されています。

シリンダーはニッケルメッキが施されたフルシリンダーを搭載。シリンダーヘッドはしっかり組み付けられていて、気密にも問題が無いので、シールテープを使った気密取りは不要でした。

こちらは、内部パーツを取り出したメカボックスの内面です。グリスは控えめに塗付されていましたが、強力パーツクリーナーですべて洗い落とします。

軸受けはいわゆるメタル軸受けですが、ベベルギヤの部分だけはベアリング軸受けが採用されていました。すべて一旦取り外して、洗浄したメカボックスに圧入後、接着固定しています。

こちらは洗浄を終えた各種ギヤです。上から、セクター、スパー、ベベルですね。洗浄しながらの目視確認では、ゆがみや欠けは見受けられませんでした。

逆転防止ラッチも良好なものだったので、今回はそのまま使用します。

モーターも元々入っていたものをそのまま使用。ピニオンギヤも交換の必要はありませんでした。

といったところで、前編はここまでとさせていただきます。次回後編では、シリンダーまわりの組付けから、ホップチャンバーの調整と完成までを一気にご紹介いたします。

PPSh41、通称バラライカは、第2次世界対戦時にソ連軍が使用したサブマシンガンですね。私デイヴ金子としては、「戦争のはらわた」という映画で、名優ジェームズ・コバーン演じるシュタイナー軍曹(曹長)が、ドイツ軍人にも関わらず愛用していたのが非常に印象的でした。あの映画について語り出したら、まるまる記事1本分になってしまいそうなので控えておきますが(汗)、実際の2次大戦で、ドイツ兵がPPShを使っている写真も残っているようですね。

弊社ではZL製PPSh-41を販売していたのですが、現在は品切れ中。今回ご紹介のARES製品はいまは取り扱っていないのですが、同社製品の持ち込み調整は承っておりますので、持ち込み調整&チューンの例として、当記事をご覧いただければ幸いです。

こちらが今回のお題となるARES製PPSh41です。拳銃弾を使うサブマシンガンとしてはかなり大柄で、その全長は約850mmと、ストックを伸ばしたM4A1とほとんど変わらないサイズなんですね。

早速本体の分解に着手します。マガジン装着部前方のネジを外して引き抜くと、バレルジャケットと一体になったアッパーレシーバーが分解出来ます。この際、重要な注意点があるのですが、それについては後に詳述いたしますね。

アッパーレシーバーを外したところで、ロアレシーバー側、トリガーガードまわりのネジを外すと・・・

木製ストックが外れ、ロアレシーバーに収まったメカボックスが顔を出します。

ロアレシーバー両サイドのネジを外して、メカボックスを分離しました。ロアレシーバーは分厚いダイキャスト製で、なかなかの重量があります。

次に、メカボックス上部のダミーボルトを取り外すのですが、上段画像中、ダミーボルトの両側にあるスプリングガイドの末端のEリングが・・・

このサイズなので、取り外しの際にすっ飛ばしてしまったが最後、二度と見つからない危険性が高いのですね。Eリングプライヤーを使えばそんなことにはなりませんので、やはりこうした作業は専用工具を用意した方が良いでしょうね。

話が前後しますが、上述のEリングを外すことでスプリングガイドが抜けて、ダミーボルトを取り外せるようになります。姿を見せたメカボックス上部のスリットにはまっているパーツは、ピストンの動きをダミーボルトに伝えるためのものですね。

作業工程が前後しますが、こちらがメカボックスから取り出した動力伝達用パーツです。ハイサイクル化等のチューニングを行う際には、このパーツを組み付けないことでブローバックギミックをオミットし、メカボックス内部への負荷を低減します。

ちなみにこのARES製PPSh41は、コッキングレバー(ボルトハンドル)を後方に目一杯引っ張ると、逆転防止ラッチが解除される仕組みを採用しています。手軽にピストンを前進させて、スプリングのへたりを避けられるのは、ちょっとうれしいポイントですよね。

こちらがダミーボルトを外したメカボックスの左右外観です。以前調整内容をレポートしたA&KドラグノフSVDのメカボックスと、基本的な構成は似ていますが、トリガーの動きをスイッチに伝達するための仕組みが大きく異なっているのが特徴的です。この点についても、当記事にて後述いたしますのでお待ちくださいませ。

メカボックス後部、モーターハウジング上のネジを外すと、クイックリリースタイプのスプリングガイドが現れます。このスプリング交換については、アッパーレシーバーを外しただけで行えるので、初速調整は楽に出来ますね。

もちろん今回は初速以外も調整しますので、メカボックスを開きました。ARES製品は以前にもAmoeba M4-CCC M4ショーティーの調整内容を紹介しておりますが、あの時と同様、適度にグリスが塗布されていて、組付けそのものは悪くない印象ですね。

メカボックスの向きを変えて寄ってみた画像です。ギヤ類の下に置かれた「く」の字様のパーツが、画像右側のマイクロスイッチに触れているのがおわかりいただけるでしょうか。このようなパーツは、一般的なメカボックスにはなかなか見られませんよね。

その「く」の字様パーツを取り出すと、このような形状になっています。これが上述した、トリガーの動きをスイッチに伝えるためのパーツなのですね。下段画像、パーツ中央右寄りにある軸を支点に、てこの原理でマイクロスイッチを押し上げるのですが、このパーツの微妙な曲がり具合が非常に重要なのは、ご想像いただけるかと思います。

こちらはマイクロスイッチ本体ですが、上述のパーツが変形していると、このスイッチを押せなかったり、押しすぎたりと、正確な動作が失われてしまうわけですね。今回の個体では、パーツの変形等は見受けられませんでした。

こちらは、メカボックスから取り出した15枚歯の、いわゆるハーフメタルティースピストンですね。高い負荷のかかる前半部分だけに金属歯を埋め込んでいるのは、軽量化を狙っての設計でしょうか。ピストンヘッドは樹脂製で、吸排気用の穴が開いていないタイプが採用されています。

シリンダーはニッケルメッキが施されたフルシリンダーを搭載。シリンダーヘッドはしっかり組み付けられていて、気密にも問題が無いので、シールテープを使った気密取りは不要でした。

こちらは、内部パーツを取り出したメカボックスの内面です。グリスは控えめに塗付されていましたが、強力パーツクリーナーですべて洗い落とします。

軸受けはいわゆるメタル軸受けですが、ベベルギヤの部分だけはベアリング軸受けが採用されていました。すべて一旦取り外して、洗浄したメカボックスに圧入後、接着固定しています。

こちらは洗浄を終えた各種ギヤです。上から、セクター、スパー、ベベルですね。洗浄しながらの目視確認では、ゆがみや欠けは見受けられませんでした。

逆転防止ラッチも良好なものだったので、今回はそのまま使用します。

モーターも元々入っていたものをそのまま使用。ピニオンギヤも交換の必要はありませんでした。

といったところで、前編はここまでとさせていただきます。次回後編では、シリンダーまわりの組付けから、ホップチャンバーの調整と完成までを一気にご紹介いたします。

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)